La questione tibetana, arrivata con prepotenza all’onore delle cronache in questi giorni, è estremamente complessa e contorta, certo frutto amaro, marcio di decenni di politiche cinesi sbagliate, dove però non si riesce più a separare con precisione il buono dal cattivo e non si vedono soluzioni pratiche. Anche nella cronaca.

Di certo per cultura, tradizione, lingua, ci sarebbero più motivi per cui il Vietnam e non il Tibet dovrebbe essere oggi parte della Cina. Ma la storia, dove sono intervenuti anche gli europei con la colonizzazione francese, ha previsto il contrario ed oggi è impossibile pensare che Pechino abbandoni un territorio così vasto e strategico per il controllo geopolitico dell’Asia e delle sue risorse idriche. Nell’altopiano del Tibet nascono tutti i grandi fiumi asiatici.

Del resto questa realtà è riconosciuta anche dal Dalai Lama che da una quindicina d’anni ha rinunciato a chiedere l’indipendenza del Tibet e ne chiede invece una larga autonomia.

Ma già nella definizione di “Tibet” ci sono delle differenze tra quello che pensano i tibetani in esilio e quello che invece pensa Pechino.

Dopo la violenta rivolta anticinese del 1959, il Dalai Lama fuggì con un gruppo di fedeli in India e Pechino risistemò i confini amministrativi della regione. Dal grande Tibet storico, grande circa un quarto dell’attuale territorio nazionale cinese, Pechino creò l’attuale regione autonoma del Tibet e la provincia del Qinghai. Inoltre diede territori tibetani alle province del Sichuan e del Gansu.

Oggi per Tibet Pechino intende solo la regione autonoma, RA, il Dalai e gli esiliati pensano invece al Tibet storico. Inoltre in questi anni c’è stata una forte emigrazione di han (l’etnia maggioritaria in Cina) e di hui (cinesi di religione musulmana) nel grande Tibet, dove i tibetani sono diventati una minoranza.

I tibetani restano a malapena maggioranza solo nel Tibet RA, che è la parte più alta e impervia dell’altipiano. Qui peraltro nelle città ancora gli han e gli hui sono la maggioranza.

Il processo di integrazione economica del Tibet in Cina, inevitabile anche viste le spinte globali della globalizzazione, aggrava sempre più la situazione, visto che complessivamente i tibetani in Cina sono circa 4 milioni e gli han sono il 95% dei quasi 1,4 miliardi di popolazione cinese complessiva.

Comincia però a esserci un significativo scarto di età tra tibetani e han. I primi sono più giovani, con un’età media intorno ai 21 anni, i secondi hanno invece un’età di quasi 30 anni. All’origine dello scarto la politica di pianificazione familiare, più severa con gli han, che possono avere un figlio unico, più rilassata con i tibetani che di figli possono averne due o tre.

Inoltre c’è l’eredità della storia recente. Pechino ha distrutto il vecchio sistema feudale e negli anni ’60, durante la rivoluzione culturale, scatenò gli ex servi della gleba tibetani contro i monumenti del vecchio regime. Così Mao pensava di cementare la fedeltà di questi “nuovi” tibetani alla sua Cina. Ma funzionò solo per poco tempo.

Con la morte di Mao, la fine del Maoismo e il crollo dell’ideologia totalitaria in Cina molti degli ex servi liberati tornarono a sentire il fascino della loro religione tradizionale. Forse con ancora con maggiore passione, motivata dai sensi di colpa.

Su questa base la Cina è intervenuta per acquisire nuovo consenso tra la popolazione tibetana con la stessa politica economica applicata nel resto della Cina. Ha investito pesantemente in infrastrutture, ha pagato sussidi, ha cercato di integrare più profondamente la regione con il resto del paese per migliorare la vita della gente e quindi convincerli della bontà del governo di Pechino.

Ma i soldi e il loro fascino non funzionano allo stesso modo in tutte le culture. Per la cultura pratica degli han i soldi, il miglioramento delle condizioni di vita, il potere che danno, sono una moneta incontrovertibile, altamente convincente della bontà di una scelta politica generale.

Nella realtà i soldi in Tibet, dove la gente peraltro non ha lo stesso spirito di impresa dei cinesi, hanno portato un risultato molto diverso. I soldi inoltre hanno significato più elemosine per i monaci e per i templi, che sono diventati molto più ricchi, mentre la gente è rimasta relativamente povera. Più soldi in una famiglia hanno significato che più figli possono non lavorare e diventare monaci, essendo ufficialmente ammessi a un monastero, oppure (visto che ci sono restrizioni governative sui numeri di monaci ammessi) seguire un monaco da laico ma con una vita monacale.

Decenni fa essere monaci era considerato un privilegio e le povere condizioni della regione permettevano di avere solo pochi monaci, oggi il maggiore benessere porta questo privilegio più alla portata di tutti. Ma è un privilegio solo per i tibetani, non per gli han.

Ma questo significa anche che due mondi si stanno scontrando, due visioni della vita non si incontrano, quella cinese han e quella tradizionale tibetana. Questo scontro ha conseguenze anche molto pratiche. I lavori piccoli, ma anche le grandi opere, in Tibet le fanno i cinesi han, i quali poi si lamentano che i tibetani non lavorano.

Ma a parte la questione della minore alacrità tibetana, nelle infrastrutture gli han preferiscono lavorare con han, possibilmente anche della loro stessa provincia e distretto. Dato che i soldi vengono da Pechino o da altre province cinesi gli han fanno la parte del leone.

I tibetani comunque negli ultimi anni hanno avuto un altro ritorno dalla Cina. I ricchi cinesi buddisti, con qualche peccato da farsi perdonare, hanno elargito anche grandi contributi e donazioni ai templi tibetani. I templi quindi sono pieni di monaci, con molti più soldi che vengono da elemosine piccole e grandi, ma spesso molti templi sono anche centri di resistenza al governo di Pechino.

In altre parole la leva economica che ha funzionato e funziona bene per gli han, non funziona molto in Tibet. Anzi l’economicismo cinese sta finanziando e facendo crescere proprio gli oppositori del governo di Pechino.

D’altro canto è difficile pensare che anche “l’attacco della demografia” funzioni nel Tibet RA. L’immigrazione di han in molte zone del Tibet storico ha messo in minoranza la popolazione originaria, ma questo non sta funzionando nel Tibet RA vista le sue condizioni estreme. A 3500 metri gli immigrati han riescono a restare solo pochi anni, poi devono tornare, oppure spesso si ammalano e hanno gravi problemi cardiaci.

La via a questo punto parrebbe ovvia: si tratta per Pechino di parlare con il Dalai Lama e cercare di trovare una soluzione politica alla vicenda. Lui ha rinunciato all’indipendenza e chiede l’autonomia, le condizioni dovrebbero esserci. Invece neanche questa strada è facile.

Pechino non si fida del Dalai Lama, in sostanza, perché non sa giudicare in che misura lui è controllato o controlla la turbolenta comunità dei tibetani all’estero, in che misura lui è ostaggio o copre o trattiene la parte più violenta del movimento, quella che da anni vorrebbe passare a una fase di azioni di sabotaggio contro la Cina.

Pechino vorrebbe che il Dalai Lama prima potesse effettivamente controllare la situazione e poi trattare con lui quasi come un capo di stato con concessioni chiare da un lato e dall’altro. Senza di questo chi tratta rischia di essere smentito dagli eventi e poi a sua volta diventa oggetto di pesanti critiche interne per essersi fatto ingannare per cui rischia di perdere il posto. Inoltre Pechino sospetta le vere intenzioni del Dalai sulla autonomia, perché se pure la chiede egli continua a sostenere e riconoscere il governo e il parlamento tibetano in esilio, eredità della guerra fredda anni ’60 e vera affermazione politica contro l’autorità cinese in Tibet.

Ma il Dalai Lama non è un capo di stato in grado di parlare con certezza per tutti i suoi, la sua non è una organizzazione integrata e sistematica come quella del Partito comunista di Pechino. D’altro canto la sua linea moderata, a favore dell’autonomia e contro l’indipendenza, ha bisogno di una sponda in Cina per andare avanti, altrimenti senza di questa rischia di apparire screditato davanti ai suoi e di rimanere tra due sedie: senza l’appoggio di Pechino e senza l’appoggio della comunità tibetana all’estero.

Pechino ancora può essere interessata a parlare con il Dalai, ma non vuole dare alcun passaporto politico ai militanti più estremi, quelli che vogliono la campagna di sabotaggio e che hanno organizzato o ispirato o sostenuto attivamente la campagna di proteste iniziate dal 10 marzo in Tibet.

Ma il Dalai Lama può cercare, come ha fatto più volte il 18 e il 19 marzo con riunioni e incontri, di contenere la rabbia e la furia della sua ala più radicale, ma non vuole abbandonarla. Inoltre, se lui la abbandonasse c’è il dubbio di cosa succederebbe poi. Senza la benedizione del Dalai forse anche l’influenza di questa ala si ridurrebbe, o forse potrebbe decidere di passare a una vera campagna terroristica.

In questo contesto generale c’è poi la particolare questione della successione del Dalai Lama. Ha 72 anni, è malato, è semi pensionato, chi guiderà i tibetani all’estero dopo la sua dipartita o solo un aggravamento della sua malattia? Saranno ancora i centristi, i moderati o i radicali? In questa situazione di grande incertezza è possibile che i radicali abbiano deciso di cercare di alzare il livello dello scontro in un momento di particolare nervosismo per la Cina che si prepara a ospitare le olimpiadi a Pechino ad agosto.

A Pechino nei mesi scorsi molti nel governo spingevano per una ripresa dei colloqui con il Dalai Lama, ma Pechino esitava per questioni interne, la grande riforma amministrativa varata poi alla sessione plenaria del parlamento di marzo, e per profondi dubbi sulla affidabilità del Dalai.

Infatti mentre il Dalai Lama lanciava pubblicamente messaggi per i colloqui proclamando di volere solo l’autonomia del Tibet, contemporaneamente da mesi gli apparati di sicurezza cinesi registravano movimenti per l’organizzazione di attività anti governative altamente simboliche. La marcia verso il confine cinese da Dharamsala, decisa dai giovani tibetani per il 10 marzo, anniversario della rivolta anti-cinese in Tibet del 1959, era per Pechino un atto di provocazione, un appello pubblico all’indipendenza.

Lo stesso giorno, il 10 marzo, sono cominciate le proteste a Lhasa, all’inizio contenute in maniera non troppo violenta da parte della polizia. Per quattro giorni le dimostrazioni sono state in sostanza tollerate dalle autorità che si limitavano ad arrestare quelli che sventolavano la bandiera tibetana, cosa proibita per legge.

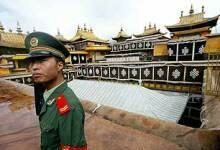

Le cose sono degenerate a cominciare 14 marzo quando, secondo tutti gli attori del dramma, alcune centinaia di monaci del monastero di Jokhang erano uscite per un corteo e si sono trovati la strada bloccata da un migliaio di poliziotti in tenuta anti sommossa. I monaci hanno cercato di forzare il blocco e poi si è scatenato il putiferio. Dopo questo punto le versioni divergono in tre parti.

Fonti cinesi dicono che forze di sicurezza hanno usato solo lacrimogeni cannoni ad acqua, che non hanno usato armi letali, che i dimostranti avevano coltelli, bastoni e bottiglie molotov, che hanno linciato han solo per il fatto di riconoscerli come tali, che hanno salvato tre turisti giapponesi da un linciaggio, che oltre cento case e negozi di proprietà di han sono stati bruciati.

Le fonti tibetane parlano invece di decine di morti uccisi dai poliziotti che hanno sparato sulla folla, dicono che c’è stato un massacro perpetrato a bella posta dagli agenti cinesi contro inermi dimostranti tibetani che protestavano in modo pacifico.

Secondo testimonianze indipendenti e il racconto dell’unico giornalista straniero accreditato a Lhasa quel giorno, James Miles dell’Economist, le notizie sulle decine di tibetani uccisi dalla polizia cinese non trovano riscontro. Il che non prova certo che non ci siano stati, ma indebolisce la versione dei tibetani.

Ci sono invece testimonianze che tibetani abbiano messo ai loro usci di casa le loro tipiche sciarpe di preghiera, in modo da farsi riconoscere dai dimostranti e proteggere le loro abitazioni da attacchi e incendi, cosa che fa pensare a una violenza da parte dei tibetani. La cosa non esclude la violenza della polizia, ma aggiunge l’elemento della violenza dei tibetani. Ci sono notizie di spari ma non sono conclusive, visto che alcuni testimoni che prima pensavano ad armi da fuoco poi si sono ricreduti e hanno detto che si trattava di lacrimogeni.

Ci sono filmati ufficiali cinesi che mostrano monaci che attaccano case, prendono a calci negozi, tibetani che rovesciano auto della polizia. Sono atti di grave teppismo che non escludono violenza da parte della polizia, non cambiano il quadro di oppressione dei tibetani in Cina, ma introducono certo una prospettiva più sfumata.

Di certo però gli eventi del 14 cambiano l’atteggiamento di Pechino e del Dalai Lama. Pechino dai negozi incendiati, dal linciaggio degli han, trae la lezione che è finito il momento dei tentennamenti e bisogna riprendere il controllo della situazione in maniera dura. Fa entrare a Lhasa agenti armati di fucili, senza più le tenute anti sommossa, e sposta decine di migliaia di truppe nelle zone tibetane, le chiude all’arrivo degli stranieri e comincia da lunedì 19 marzo un’opera di ripulisti sistematico inteso a individuare e arrestare tutti quelli che sono stati coinvolti nelle proteste dei giorni scorsi.

Da parte tibetana ancora per qualche giorno esplodono proteste a macchia di leopardo in tutte le zone abitate da tibetani, ma dall’inizio della settimana del 19 le proteste sono tutte soffocate.

Il Dalai Lama poi condanna le violenze di cinesi e tibetani (il 18 marzo), invita il movimento tibetano a fermare le azioni violente (il 19 marzo) e ribadisce anche di fronte alla repressione in atto di volere l’autonomia, non l’indipendenza e di non volere il boicottaggio delle olimpiadi.

In realtà la posizione dei tibetani è estremamente fragile. L’India li ospita a patto che si astengano da eccessi di azioni politiche. L’America proprio alla fine di febbraio aveva depennato la Cina dalla lista dei grandi violatori di diritti umani. Washington sa di avere oggi più che mai bisogno della Cina in economia e politica.

In economia, con una recessione in atto, Pechino, maggiore acquirente di dollari titoli di debito americani, deve sostenere gli Usa, altrimenti la crisi potrebbe andare fuori controllo. In politica gli otto anni di presidenza Bush hanno un solo successo concreto: essere riusciti a bloccare il programma nucleare nord coreano, cosa riuscita con pochissima spesa, grazie all’attivo sostegno cinese.

Infine su tutta la vicenda anche Benedetto XVI è intervenuto, rivolgendo un appello contro il ricorso alla violenza e sostenendo le ragioni del dialogo. Anche questo fronte indica una complicazione dei fatti. Liu Bainian, capo dei cattolici cinesi fedeli al governo di Pechino, in un’intervista a La Stampa dice che il dialogo con la Santa Sede “ha fatto dei passi avanti e non indietro”. Perché il Vaticano fa progressi con la Cina e i tibetani no?

C’è un problema radicale che i militanti tibetani sembrano ignorare o trascurare. Secondo uno studente cinese del professor Michael Pettis in America la situazione è la seguente tra i cinesi all’estero, quindi pienamente informati dei fatti: «è ovvio che il governo cinese ha soppresso sulla rivolta in Cina, ma la sua intenzione è di mantenere la calma tra la vasta maggioranza dei cinesi non-tibetani e non di impedire alla gente di venire a sapere delle ‘violazioni dei diritti umani’ in Tibet. Un cinese medio pensa che i tibetani hanno goduto di un sacco di privilegi in Cina, e si dovrebbero vergognare di chiedere l’indipendenza, specie se con l’appoggio delle potenze occidentali. Anche tra le comunità cinesi non tibetane all’estero, pienamente a conoscenza dei fatti sulla questione tibetana, la gente può capire e avere simpatia per le richieste religiose e culturali dei tibetani, ma nessuno sosterrebbe l’indipendenza o la posizione centrista del Dalai Lama».Anche qui non è chiaro quanto il campione sia rappresentativo, ma questa stessa posizione rafforza quella del governo, visto che i cinesi all’estero e quelli in America in particolare sono tradizionalmente quelli più liberali e progressisti.

Naturalmente il Dalai Lama potrebbe cambiare posizione, decidere che la misura è colma e che non si può più essere concilianti con la Cina; quindi può chiedere l’indipendenza a il boicottaggio delle olimpiadi urlando che ci sono migliaia di morti e arresti. Insomma potrebbe decidere di andare allo scontro frontale con Pechino.

Una simile posizione aggraverebbe le difficoltà attuali della Cina, danneggerebbe lo spettacolo delle Olimpiadi ma molto probabilmente non sarebbe tale da cambiare i rapporti internazionali intorno alla Cina.

Ai tempi di Tiananmen, nel 1989, c’era un massacro molto più evidente, molto più grande e molto più documentato. C’era l’opposizione militante contro Pechino di tutta la comunità cinese all’estero e di grandissima parte di quella interna. Eppure nell’arco di un paio di anni il mondo metteva da parte lo scandalo, Pechino rilanciava le riforme con il celebre viaggio di Deng a sud a gennaio del 1992, e il mondo, a cominciare dagli Usa, era felice di riammettere la Cina nel suo consesso.

Oggi quanto peso nel mondo avrebbe una radicalizzazione dello scontro da parte dei tibetani, quando la Cina è economicamente oltre 4 volte più importante che nel 1989, quando la comunità cinese non tibetana all’estero e all’interno è compatta dietro il governo, e quando il massacro del 14 marzo ha contorni confusi, e anzi ha elementi che indicano violenze dei tibetani?

Il risultato politico vero è che il margine di manovra dei tibetani si è ridotto. C’è ancora per i prossimi mesi, fin sotto le olimpiadi, una forza di leva, perché la Cina vorrebbe condurre i giochi senza minacce e tensioni. Ma finiti i giochi anche lo spazio di manovra attuale residuo si azzera, perché a quel punto Pechino non ha più problemi di fare brutte figure all’estero.

Né alcun governo al mondo vuole sostenere l’indipendenza del Tibet, che in ogni caso non è più indipendente da 60 anni, se mai lo è stato. Già pochissimi sono disposti a difendere l’indipendenza formale di Taiwan, che è di fatto indipendente da 60 anni, figuriamoci quella del Tibet.

I tempi e gli spazi sono più angusti. Il Dalai Lama ha ancora dalla sua un grande prestigio internazionale, ha quel nobel della pace ottenuto proprio dopo i fatti di Tiananmen, ma dovrebbe lavorare di fantasia per riuscire a stabilire canali di colloqui con Pechino, guadagnarsene la fiducia e allo stesso tempo bloccare i più facinorosi dei suoi. Un compito assolutamente non facile già in tempi normali, e particolarmente difficile adesso che la terra gli viene tolta sotto ai piedi dagli uni e gli altri.

A questo punto, del resto, Pechino vorrà finire quello che ha cominciato, il ripulisti nelle zone tibetane. Tranne proposte straordinariamente interessanti, potrebbe voler parlare con il Dalai Lama solo fra qualche mese, quando avrà individuato tutti i partecipanti alle dimostrazioni anti cinesi. Allora la causa tibetana nel mondo sarà più debole. Per i giornali di ieri, i tibetani di Dharamsala saranno sì sempre più eroici, ma anche sempre più soli.

Grazie a Michael Pettis per avere fornito la citazione.